Die in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Diskussionsrunden orientieren sich an den Salongesprächen des Bürgertums in den vergangenen Jahrhunderten. Nur sind es im Mehringhof nicht wohlhabende Stadtbürger:innen sondern Erwerbslosenaktivist:innen wie Anne Seeck, die zu Gesprächsrunden Mietrebell:innen, aktivistische Wissenschaftler:innen und freche Erwerbslose einladen.

Am vergangenen Freitagabend widmeten sich die linken DDR-Oppositionellen Renate Hürtgen, Bernd Gehrke und der linke Stadtsoziologe Andrej Holm der Frage, warum die AfD in manchen Regionen in Ostdeutschland den Status einer Volkspartei hat. Ein Befund, der sich nach den Kommunalwahlen und den Wahlen zum Europäischen Parlament am Wochenende noch einmal bestätigte.

Bei der Diskussion wurde deutlich, dass es keine monokausale Erklärung gibt. Der autoritäre Staatssozialismus der DDR wurde ebenso benannt wie die Ohnmachtserfahrungen, die viele Bewohner:innen Ostdeutschlands in den Wendejahren erfahren mussten. Holm, Gehrke und Hürtgen stehen für die linke DDR-Opposition, die nach dem Sturz der SED einen antiautoritären Sozialismus und nicht eine Restauration des Kapitalismus anstrebten. Diese Versuche wurden schon im Herbst 1989 von einer nationalistischen Welle mit schwarz-rot-goldenen Fahnen überrollt, die im Wahlsieg der Allianz für Deutschland im März 1990 mündete, an deren Rhetorik die AfD heute mühelos anknüpfen kann.

Antifaschismus und Klassenkampf

Am Samstag widmete sich das Seminar unter dem Motto „Antifaschismus und Klassenkampf“ der Frage, wie eine Gegenwehr gegen die AfD am Arbeitsplatz aussehen kann. Dort berichtete der Sekretär der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Olaf Klenke, wie sich die Zunahme von rechtem Gedankengut auch auf den Alltag von Betrieben auswirkt, die er betreut.

Dabei mache es einen Unterschied, ob er mit Beschäftigten im Hotelgewerbe von Leipzig oder mit Kolleg:innen in Kleinstädten von Sachsen-Anhalt rede. In der Provinz würden, anders als in der Metropole, Begriffe wie Vielfalt und offene Gesellschaft keine Rolle spielen, so Klenke. Im Gegenteil, laufe eine Gewerkschaft, die zu oft solche Begriffe verwendet, Gefahr, rhetorisch wie das Management der Betriebe zu klingen. Denn längst haben zumindest größere Kapitalist:innen gelernt, möglichst viele der linksliberalen Füllwörter wie Diversität und Vielfalt zu gebrauchen und auch entsprechende Transparente anzubringen. Wenn es dann aber um die Qualifizierung von migrantischen Arbeitskräften geht, ist es mit der vielbeschworenen Vielfalt auf Seiten des Kapitals meistens schnell vorbei.

Kapitalistischer oder proletarischer Internationalismus?

Denn der Internationalismus des Kapitals besteht in der Regel darin, Menschen aus aller Welt möglichst günstig ausbeuten zu können. Eine Kritik daran darf nun nicht selber mit Ausgrenzung antworten, waren sich die Gewerkschafter:innen einig. Nötig wäre ein proletarischer Kosmopolitismus, der dafür eintritt, dass Menschen unabhängig von Herkunft und Geschlecht gemeinsam für ihre Interessen als Arbeiter:innen eintreten. Ein schwieriges Unterfangen im Betriebsalltag. Denn die Abwehr von Migration sei ein großes Thema auch unter Arbeiter:innen. Dabei betonte Klenke, dass er den Eindruck habe, dass sich die Aversion nicht nur auf Migrant:innen sondern generell gegen Menschen richte, die angeblich oder tatsächlich von Transferleistungen leben. Deswegen würde die Hetze gegen Bürgergeldempfänger:innen, die angeblich von „unseren Steuergeldern leben“, auch in der Arbeitswelt verfangen. Dabei wird auch darüber hinweg gesehen, dass viele der Bürgergeldbezieher:innen von ihrer Lohnarbeit nicht mehr leben können.

Auch Rechte können streiken

Klenke betonte, dass auch Kolleg:innen, die sich für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen einsetzen, Rechte sein können. „Sie organisieren im Betrieb den Aufstand gegen das Management und in der Gesellschaft den Aufstand gegen die Politik auch mit Unterstützung der AfD“, brachte Klenke diese Gemengelage auf dem Punkt.

Über ähnliche Erfahrungen berichtete auch die Jenaer Verdi-Sekretärin Teresa Gärtner, die auch für Beschäftigte in den Kliniken zuständig ist. Es gäbe dort viele Beschäftigte, die sagen „Mir Reichts“, was aber nicht bedeutet, dass sie immun gegen rechtes Gedankengut sind. „Besonders in der Corona-Zeit haben wir viele Kolleg:innen an die AfD verloren“, so Gärtners Beobachtung.

Der Magdeburger FAU-Kollege Lutz Neuber berichtete über seine Erfahrungen bei den Demonstrationen gegen Hartz IV vor 20 Jahren. „Bei der ersten Demonstration stellten wir uns von der FAU mit einem Transparent mit einer Parole gegen Staat, Kapital und Nazis an die Spitze und wurden von vielen Demonstrant:innen bejubelt. Bei der nächsten Demonstration standen Neonazis mit ihren Transparenten an der Spitze und wurden ebenso beklatscht“, beschrieb Neuber die widersprüchlichen Erfahrungen. In dem Buch Klassenlos – sozialer Widerstand von Hartz IV bis zu den Teuerungsprotesten geht Neuber ausführlicher auf die Hartz IV-Proteste in Magdeburg und die Intervention der FAU ein.

Linke muss sich wieder Vertrauen schaffen

Neuber, Gärtner und Klenke sehen allerdings für die Linke in der Arbeitswelt noch Hoffnung. „Doch dann müssen wir wieder Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei den Kolleg:innen gewinnen“. Die Veranstaltung macht deutlich, dass es nicht reicht, an Events gegen Rechts in den Großstädten teilzunehmen. Sie werden von vielen Menschen in den Betrieben gar nicht wahrgenommen.

Es blieb bei dem proletarischen Salon leider wenig Zeit, um auf konkrete Beispiele verweisen, wo eine solche Kooperation zwischen Antifaschismus und Klassenkampf funktioniert. Immerhin wurde an Bewegungen wie „Wir fahren zusammen“ erinnert, bei denen Klimaaktivist:innen mit Beschäftigten aus der Automobilindustrie und des Öffentlichen Nahverkehrs kooperieren.

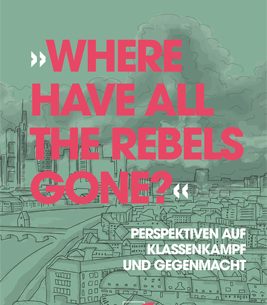

Beitragsbild: https://geschichtevonuntenostwest.org/