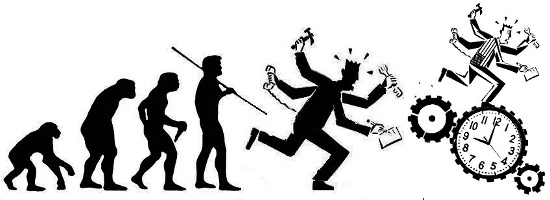

Wenn es um die Frage geht, wie technologischer Fortschritt unser Leben in Zukunft verändern wird, besteht an großen Visionen wahrlich kein Mangel. In den letzten Jahren hat vor allem eine große Vision Wellen geschlagen, die nichts weniger sein soll als die nächste Industrielle Revolution: „Industrie 4.0“. Zur Erinnerung: Die erste Industrielle Revolution resultierte aus der Produktivitätssteigerung, die durch die gesteigerte Nutzung der Dampf- und Wasserkraft ermöglicht wurde, zuerst in Großbritannien, wo Baumwollspinnerei und Bergbau die Motoren der Industrialisierung bildeten, später auf dem Kontinent, wo der Ausbau der Eisenbahnnetze zur Triebfeder wurde. Ein zweiter Industrialisierungsschub setzt in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts ein, mit der verstärkten Nutzung der Elektrizität als Antriebsenergie und der Verwissenschaftlichung der Produktion, sowohl im Bezug auf Fertigungstechnik, neue Produkte wie auch auf die Betriebsorganisation (Taylorismus, Fordismus). Die dritte Industrielle Revolution – vielleicht besser als Digitale Revolution bezeichnet – resultierte aus der rasanten Entwicklung der Informationstechnologien. Ihre markantesten Merkmale dürften wohl die weitreichende Verbreitung des Computers als Arbeits-, Kommunikations- und Unterhaltungsgerät sein, die Betriebsorganisation auf EDV-Basis und selbstregulierende Maschinen, die komplexe Arbeitsabläufe selbstständig erledigen können. Was aber bringt die vermeintliche vierte Industrielle Revolution an Neuerungen?

Die Euphorie ist verflogen

Wollte man die Idee hinter der von der Bundesregierung 2013 ausgegebenen Losung „Industrie 4.0“ in einem Satz beschreiben, dann wohl so: Flexibilisierung der Produktion auf der Basis neuester Informationstechnologien. Konkret bedeutet dies: Die starren, oft nur bei hohen Stückzahlen rentablen Fertigungsketten sollen zerfallen in kleine, wie Bausteine kombinierbare Einheiten, die alle über ein Netzwerk miteinander verbunden sind. In diesem „Internet der Dinge“ tauschen sie beständig Daten über ihre Zustände, ihre aktuellen Aufgaben, vorhandene Kapazitäten, anstehende Aufträge usw. aus; so lassen sich die Produktionsabläufe flexibel steuern, Engpässe und Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen und Überkapazitäten auf andere Aufgaben umleiten. Richtig eingesetzt soll diese voll vernetzte, „intelligente“ Fabrik die Vorteile der Massenfertigung – geringe Stückkosten und hohe Auslastung der Kapazitäten – mit denen der Kleinserienfertigung kombinieren: Kosteneffektiv hergestellte, individualisierte Produkte hoher Qualität für die anspruchsvollen Konsumenten der Zukunft.

Gedacht ist dies selbstverständlich vor allem aus drei Blickwinkeln: Dem wirtschaftlichen der Kostenreduktion und Gewinnmaximierung, dem nationalen der Standortsicherung im internationalen Konkurrenzkampf – vor allem gegenüber den Niedriglohnländern – und dem technischen der Machbarkeit. Im Hinblick auf die ersten beiden Aspekte wird der Schritt zur „Industrie 4.0“ als unumgängliche Notwendigkeit verargumentiert, die Begeisterung für die technischen Möglichkeiten liefert dazu den Zuckerguss. Seltsam unterbelichtet bleibt jedoch die Frage nach dem Menschen und seinen Arbeitsbedingungen in dieser neuen Produktionsumgebung.Zunächst kann wohl davon ausgegangen werden, dass sich der Weg in die „Industrie 4.0“ wohl weniger als der behauptete Quantensprung vollziehen wird, sondern in Trippelschritten. Obwohl jährlich Milliarden an Fördergeldern in die Entwicklung der hierfür benötigten Hard- und Software, Modellanlagen und Initiativen gepumpt werden, sind die Ergebnisse bescheiden, und die anfängliche Aufbruchsstimmung unter den High-Tech-Konzernen hat sich in verhaltenen Optimismus verwandelt. Einheitlichen Standards, die eine Vernetzung ganzer Wertschöpfungsketten zuließen, sind die Gremien noch nicht näher gekommen. Die Entwicklung dürfte eher schleppend und, je nach Branche und Unternehmen, sehr unterschiedlich verlaufen. Das größte Interesse an ihrem Fortgang haben die großen Hersteller von Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik, etwa Siemens, Bosch oder T-Systems, und Softwareschmieden wie SAP, die nicht nur selbst eine Umstellung anstreben, sondern sich als Anbieter der entsprechenden Technologien auch neue Absatzmöglichkeiten erhoffen. Hier ist die Umrüstung zu „intelligenten“ Fabriken in den kommenden Jahren am wahrscheinlichsten, wie auch in der Automobilindustrie, die sich mit der Umstellung auf stärker individualisierte Kleinserien ihre Marktmacht bewahren möchte. In kleineren und mittleren Betrieben, die in manchen Branchen, etwa im Maschinen- und Anlagenbau, ohnehin auf Kleinserien oder sogar Einzelfertigung setzen, dürfte die projektierte Revolution eher als Patchwork punktueller Innovationen auftreten, schon allein der hohen Kosten wegen, die eine komplette Umstellung der Produktionsabläufe mit sich bringt. Zu guter Letzt wären da noch die kleinen Start-ups, Unternehmen mit nur wenigen Mitarbeitern, die einzelne Technologien, etwa 3D-Drucker, nutzen, um sich Marktnischen zu sichern.

Flexibilisierung, Vereinzelung, Prekarisierung

Doch auch wenn sich die Entwicklung verhaltener darstellt als das ganze Innovationsgetröte glauben machen will, wird sie für die Arbeiter*innen in den Betrieben Konsequenzen haben: Das Schlüsselwort dürfte hier „Flexibilisierung“ sein, womit ein ohnehin schon lange anhaltender Trend verstärkt werden wird: Weg vom „Normalarbeitsverhältnis“ in seiner klassischen Form (Unbefristet, Vollzeit, Einheit von Beschäftigung und Anstellung, geregelte Entlohnung) hin zu „offeneren“, teilweise prekären Formen der Beschäftigung. Das heißt zunächst einmal reduzierte Stammbelegschaften aus hochqualifizierten Experten (Ingenieuren, IT-Fachpersonal, Chemikern usw.), die die komplexe Architektur der vernetzten Fabriken konstruieren und betreiben können. Darum herum eine Peripherie zugekaufter Dienstleistungen und ausgegliederter Kompetenzen – Beratung, Kundenservice, Wartung, Logistik, Entwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen, die projektorientiert arbeiten, aber auch Freelancer und Soloselbständige, die, wie schon lange zu beobachten, miteinander bis in die Selbstausbeutung um Aufträge konkurrieren, oder als Scheinselbstständige von der Gunst eines Auftraggebers vollkommen abhängig sind. Die größte Bürde aber dürften die gering qualifizierten Arbeiter*innen zu tragen haben. Sie werden teilweise durch die neue Produktionstechnik verdrängt und sich wohl zunehmend in einem schrumpfenden Arbeitsmarktsegment wiederfinden, in dem die Chance auf eine dauerhafte, existenzsichernde Beschäftigung noch weiter reduziert sein wird – die Leiharbeitsbranche wird davon profitieren. Wenn die erklärte Zielsetzung einer Innovationskampagne darin besteht, die Produktion zu flexibilisieren, so wird dies an den Beschäftigungsverhältnissen nicht vorbeigehen. High-Tech-Unternehmen können auf die Infrastruktur und das Ausbildungsniveau in den hochentwickelten westlichen Ländern nicht verzichten, doch sie scheuen die vorgeblich zu hohen Lohnkosten und Ansprüche ihrer Angestellten und Arbeiter*innen.

Vorgelagerte Produktionsschritte, die vielleicht arbeitsintensiv sind, aber kein ausgeprägtes Know-How verlangen, werden wie bisher weiterhin jeweils dorthin verlegt, wo die Lohnkosten möglichst niedrig sind, und daran wird auch „Industrie 4.0“ nichts ändern. Am ehesten noch werden diese Produktionsstandorte sich darauf einstellen müssen, mit extrem variierender Auftragslage umgehen zu können. Die avisierte Flexibilisierung der Produktion in den Hochlohnländern wird auf diese Weise, mitsamt eines Teils des unternehmerischen Risikos, in der Wertschöpfungskette nach unten durchgereicht, was zur Folge hat, das vor allem jene Zulieferbetriebe profitieren, die aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen ihres Standortes nur wenig Rücksicht auf Arbeitnehmerrechte zu nehmen brauchen.Zur steigenden Komplexität und Arbeitsbelastung tritt außerdem noch ein weiterer Faktor hinzu: Wenn die Produktion als großes Netzwerk organisiert wird, nimmt dies Kunden und Beschäftigte nicht aus. Auch ihre Daten sind für die Steuerungsmechanismen der Industrie 4.0 relevant. Dies ist nicht nur aus der Perspektive des Datenschutzes ein Albtraum, sondern erlaubt auch detailliertes Mikromanagement in großem Stil, wie wir es etwa von Amazon bereits kennen. Mit einer weiteren Zunahme arbeitsbedingter psychischer Erkrankungen kann wohl gerechnet werden.Aus gewerkschaftlicher Sicht ist außerdem zu befürchten, dass der ohnehin seit Jahrzehnten rückläufige Organisationsgrad weiter abnehmen wird. Sollten die oben gemachten Einschätzungen zutreffen, so ist davon auszugehen, dass es für die Beschäftigten in Zukunft noch schwerer werden wird, sich gewerkschaftlich zu organisieren und sich gegen die Zumutungen der schönen neuen Arbeitswelt zur Wehr zu setzen. Es steht zu befürchten, dass diese in drei Lager zerfallen: Gut ausgebildete und bezahlte Experten, um die die Unternehmen konkurrieren, in dem sie ihnen die bestmöglichen Arbeitsbedingungen bieten, und die es daher auch nicht für nötig erachten werden, sich einer Gewerkschaft anzuschließen, und ein in sich zersplitterter Rest prekär und befristet Beschäftigter, Solo- und Scheinselbstständiger und Leiharbeiter*innen, die untereinander in Konkurrenz stehen, und die Masse der „Überflüssigen“, die als Erwerbslose in Abhängigkeit von den sozialen Sicherungsmechanismen gegen die Erwerbstätigen ausgespielt werden. Die Isolation, Konkurrenz und Unsicherheit, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen der großen Mehrheit bestimmen, werden auch ihre gewerkschaftliche Organisation erschweren.

Neue Kampfformen notwendig

Die „Industrie 4.0“ steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber sie ist ein Trend, der von großen Konzernen und Regierungen überall auf der Welt gewollt und nach Kräften gefördert wird. Zukunftsprognosen sind stets auf Sand gebaut, und dass sie zutreffend sind ist eher die Ausnahme als die Regel. Wie auch immer sich „Industrie 4.0“ letztlich realisieren wird, sie wird die Bedingungen, unter denen wir arbeiten und leben, verändern. Als Gewerkschaft müssen wir diese Entwicklung beobachten und uns fragen, wie wir ihr begegnen wollen. Wenn wir nicht nur Zuschauer sein wollen, so müssen wir Instrumente und Kampfformen entwickeln, die auch unter sich verändernden Bedingungen die Solidarität der Arbeiter*innen stärken und ihre Interessen durchsetzen können, im einzelnen Betrieb und weltweit.