In vielen Ländern nutzt die Atomindustrie Leiharbeit, um die Gewinnspannen zu erhöhen und nicht die Folgekosten von Berufskrankheiten zahlen zu müssen. So werden in Japan Obdachlose für die gefährlichsten Arbeiten eingesetzt (siehe DA Nr. 206: Strahlender Kapitalismus), während in Frankreich ein Heer von 30.000 „Nuklearnomaden“ von Reaktor zu Reaktor reist. Auch in Spanien und Deutschland sorgen zahllose Sub-Subunternehmen dafür, dass es immer genug Leiharbeiter gibt, die nicht auf Gesundheitsschutz bestehen können.

Atomare Drecksarbeit

„Es wird wahrscheinlich werden wie beim Asbest“, klärt Annie-Thébaud Mony vom Pariser Forschungsinstitut INSERM auf. „30 Jahre, nachdem die Leute die Dosis abbekommen haben, werden wir eine Krebsepidemie haben.“ Mony hat berechnet, dass die Leiharbeiter rund 80% der Strahlendosen aufnehmen, die Kernbelegschaften nur 20%. Wenn sie die jährliche Höchstdosis von 20 Millisievert erreicht haben, verlieren sie ihren Job. Doch bereits darunter gäbe es laut Mony Gefahren, z.B. durch Krebs, zumal das Arbeitstempo erhöht wurde: Vor 20 Jahren wurden die AKWs für den Austausch der Brennelemente mehr als zwei Monate abgeschaltet, heute müsse die gleiche Arbeit in der Hälfte der Zeit geschafft werden.

Die französischen Atomnomaden verdienen gerade einmal 1.500 Euro im Monat, und mit den Krankheitsfolgen stehen sie alleine da, denn mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses trägt die Atomindustrie keine Verantwortung mehr. In einem Beitrag des ZDF-Auslandsjournals berichten Leiharbeiter über die Folgen, wie René Guyot, der bei Rentenantritt erfuhr, dass er Blasenkrebs hat. Er, der über die Gefahren nie aufgeklärt wurde, kämpft darum, dass sein Krebs als Berufskrankheit anerkannt wird. Auch Philippe Billard, der als „Dekontaminierer“ stark strahlende Zonen reinigt, kritisiert, dass Leiharbeiter „nicht ausreichend ärztlich betreut“ würden.

Vor zwei Jahre kam es deshalb in Frankreich zu Streiks in der Atomindustrie – für eine Gleichstellung der Atomnomaden mit den Kernbelegschaften bei Lohn und Arbeitsschutz. Auch in diesem Frühjahr gab es wieder Proteste, etwa bei einer Inspektion in der Atomanlage Fessenheim. Denis Kuppler, festangestellter Arbeiter im AKW, äußerte dabei offen seine Kritik: „Und das mit Hilfe von bis zu 1.600 Leiharbeitern, die zumeist schlecht bezahlt werden und die Drecksarbeit verrichten müssen.“

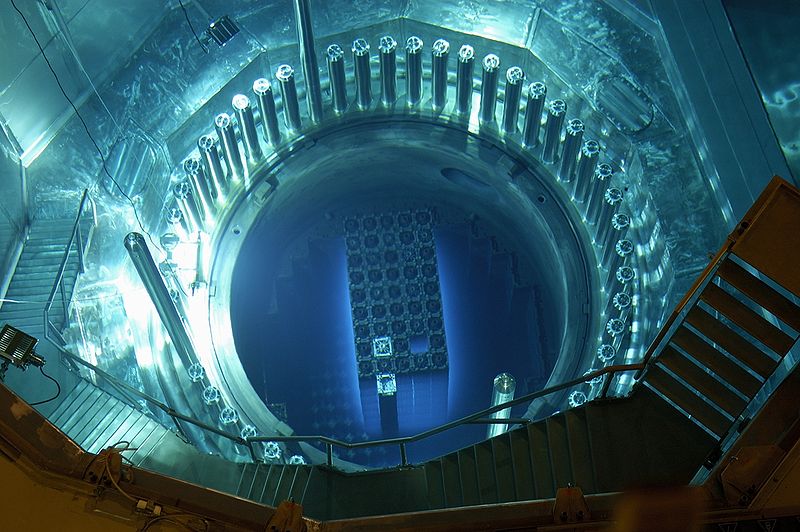

Leuchtende Arbeitsplätze

In Deutschland waren die Atomkonzerne Pioniere der Leiharbeit. Bereits 1972 erklärte Norbert Eickelpasch vom AKW Gundremmingen, dass u.a. „durch erhöhten Einsatz von Fremdpersonal … die Dosisbelastung des Wartungs- und Strahlenschutzpersonals … reduziert werden konnte.“ Heute sollen, laut aktueller Stellungnahme der Bundesregierung, 5.892 Festangestellte und 24.346 Fremdbeschäftigte den obligatorischen Strahlenpass haben. Auffallend unterschiedlich ist die Angabe über die „Jahreskollektivdosis“ pro Person: Beim „Eigenpersonal“ liegt sie bei 1,7 Millisievert, beim „Fremdpersonal“ bei 12,8. Knapp 90% der gemessenen Strahlenbelastung nehmen demnach die Leiharbeiter auf, die Kernbelegschaften nur knapp 10%. Ein Sprecher von RWE erklärte dazu abwiegelnd: „In unseren Kraftwerken gibt es bei den Arbeitnehmern keine Unterschiede.“ Und Eon ließ verlautbaren, dass die gesetzlichen Strahlenschutzwerte für alle Beschäftigten gelten würden, man könne „Gesundheitsrisiken vollständig ausschließen.“

Bei den Gewerkschaften ist das Verhalten widersprüchlich. Es scheint: je näher dran an Unternehmen der Kernindustrie, desto atomfreundlicher. So forderte etwa Sven Bergelin (Verdi- Fachgruppenleiter für Energie und Bergbau) die Atomkonzerne auf, die generellen Arbeits- und Gesundheitsstandards auch auf Leiharbeiter auszuweiten. Ganz anders positionierte sich Thies Hansen, Betriebsratsvorsitzender von Eon Hanse und Mitglied des Verdi-Landesvorstands Hamburg. Konkret wandte er sich gegen das Volksbegehren „Unser Hamburg – Unser Netz“, mit dem der Stadtstaat letztlich verpflichtet wurde, das Versorgungsnetz für Strom, Gas und Fernwärme von den Atomkonzernen zurückzukaufen. Die Betriebsräte der betreffenden Konzerne, allesamt bei Verdi organisiert, hatten dabei – vergeblich – versucht, das Begehren zu Fall zu bringen. Mit Anzeigen in Hamburger Wochenblättern riefen sie dazu auf, „keine Unterschrift für das Volksbegehren“ zu leisten, denn die Rekommunalisierung „gefährdet Hamburger Arbeitsplätze“, wie es in der Anzeige heißt, mit der die Betriebsräte um Vertrauen in die Atomkonzerne warben.

Ähnlich stellt sich die Situation in Erlangen dar. Hier hat die Siemens-Tochter Areva ihren Sitz. 10% der dort Beschäftigten sind Leiharbeiter. Wie viele im sog. AKW-Service eingesetzt werden, ist nicht bekannt. Mit „Service“ ist hier alles gemeint, was so anfällt: Vom Dekontaminieren verstrahlter Bereiche, über die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit bei einer Revision, bis hin zum Auswechseln der Brennstäbe. „Areva hat Zukunft in Erlangen“, verkündet die lokale IG Metall und beschwört die „erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Areva und Siemens sowie die herausragenden Qualitäten des Standorts Erlangen.“ Und laut Karl-Heinz Silbermann, dem Betriebsratsvorsitzenden von Areva Erlangen, gelte es, das unersetzbare Know-How auf dem Gebiet der Kerntechnik zu erhalten; hier sei auch die Bayerische Staatsregierung gefordert. Ebenso Heidi Heinlein, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Areva und Vorsitzende des Konzernbetriebsrates von Siemens: „Mit unseren weltweit 14.000 Mitarbeitern … sind wir – im Verbund mit Siemens – der innovativste Global Player in der Kerntechnik. Von unseren Standorten in Frankreich, Deutschland und den USA aus arbeiten wir in allen Teilen der Welt.“ Wo sich IG-Metall-Funktionäre für Areva mit Lob überschlagen, ist wohl wenig Raum, die Arbeitsorganisation zu hinterfragen: Warum Leiharbeit in der Atomindustrie? Warum in Festangestellte und entrechtete Leiharbeiter gespaltene Belegschaften akzeptieren?

Chaoskapitalisten

Kritik an diesen Zuständen gibt es ansatzweise in der Antiatombewegung: Der Zugriff auf immer mehr Leiharbeiter gefährde nicht nur deren Gesundheit, sondern ebenso die Sicherheit der Atomanlagen, erklärt Laura Hameaux vom französischen „Sortir du nucléaire“. Weil Subunternehmen ihrerseits wieder Aufgaben an Sub-Subunternehmen auslagerten, wisse niemand mehr genau, „wer was wann gemacht hat.“ Und Henrik Paulitz von der IPPNW erklärte gegenüber dem Greenpeace-Magazin: „Wir haben den Eindruck, dass schon in der Vergangenheit erfahrenes Personal durch Leiharbeiter ersetzt wurde. An dieser Personalpolitik wird sich wohl nichts ändern, denn der Kostendruck wird angesichts der fehlenden Zukunftsaussichten noch weiter zunehmen.“

Im spanischen Atommeiler Ascó 1 kam es bereits Ende April zu einem Atomunfall, den Beschäftigte auf die Arbeitshetze und die unzureichende Qualifizierung von Leiharbeitern zurückführen: 25.000 Liter radioaktives Wasser traten aus dem Kühlkreislauf aus, 14 Arbeiter standen bis zu den Knöcheln in dem verstrahlten Wasser. Die Betreiberfirma erklärte lediglich, es sei zu einer „unerwünschten Ventilöffnung gekommen.“ Ansonsten gäbe es keine Gefahr. Arbeiter des AKW erklärten wiederum der Tageszeitung Público, ursächlich für den Unfall sei „die Schwierigkeit, die zahllosen beschäftigten Subunternehmen zu kontrollieren, deren Arbeiter alle verschiedene Arbeiten ausführen und die alle ihre jeweiligen eigenen Chefs haben.“ Tatsächlich waren neben den festangestellten Ascó-Arbeitern mind. 1.200 Angehörige von Fremdfirmen auf dem Gelände, denn der jährliche Wechsel der Brennstäbe stand an. Bereits 2007 war bei der Revision ein ähnlicher Vorfall aufgetreten. Damals trat über die Lüftung Radioaktivität in die Umwelt aus. Und auch in diesem Jahr gab es noch zwei weitere bekannte Zwischenfälle, die auf Fehler des Personals zurückgeführt werden. Die Umweltschutzorganisation „Ecologistas en Acción“ erklärte dazu: „Betreibern und Belegschaft fehlt es an jeglicher Sicherheitskultur. Um die Kosten zu senken, werden immer wieder Fremdfirmen eingesetzt, deren Mitarbeiter ungenügend ausgebildet sind.“

Selten liegt es klarer auf der Hand, dass profitorientiertes Handeln beides gefährdet und belastet: ArbeiterInnen ebenso wie die Umwelt. Wenn die Antiatombewegung in der BRD realisiert, dass die schlechten Arbeitsbedingungen in den Reaktoren die Allgemeinheit gefährden, würde auch sie womöglich die dortigen Arbeitsbedingungen nicht weiter vernachlässigen. Eine antikapitalistische Strategie, die dies einbezieht, wäre nur konsequent, denn der Einsatz gegen Atomkraft ist nicht zu trennen von einem Einsatz gegen die profitorientierte Vernutzung von Mensch und Umwelt überhaupt.