„Der Begriff Care-Ökonomie bezieht sich auf alle bezahlt und unbezahlt geleisteten Tätigkeiten, bei denen Menschen für andere sorgen oder für die alltägliche Versorgung anderer Menschen zuständig sind. Diese Tätigkeiten beziehen sich auf die Umwandlung von standardisierten und industrialisierten Gütern und Dienstleistungen für einen den unterschiedlichsten Bedürfnissen angepassten täglichen Verbrauch innerhalb und außerhalb des Haushalts, auf das Aufziehen von Kindern, auf die Pflege von Menschen und andere Formen von Beziehungsarbeit. All diese Arbeiten und die Art und Weise, wie sie getan werden, machen einen wesentlichen Teil des Lebensstandards einer Gesellschaft aus“, so die Schweizer Feministin Mascha Madörin.1

Care-Arbeit wird in der Zukunft weiter zunehmen, denn nicht nur der demografische Wandel und die „zunehmende Erwerbsbeteiligung“ der Frauen führen dazu, dass auf die früher für diese Arbeiten zuständigen Hausfrauen nicht mehr einfach unentgeltlich zurückgegriffen werden kann. Zudem werden auch die Problemlagen und damit die Zahl derjenigen, die der Hilfe bedürfen, angesichts der aktuellen globalen Krisen und dem damit verbundenen Abbau des Sozialstaats zunehmen. Neue DienstbotInnenmodelle, Freiwilligenarbeit und das Betreuungsgeld verdeutlichen die Problematik des neoliberalen Umbaus.

Die Rückkehr der DienstbotInnen

Care-Arbeit im Haushalt wird weit überwiegend unbezahlt durch Frauen geleistet. Wo für solche Arbeiten bezahlt wird, handelt es sich oft um DienstbotInnenmodelle, durch die weiße deutsche Frauen auf Kosten von Frauen, die illegalisiert leben oder/und aus den armen Ländern der Welt kommen, begünstigt werden. Das ist eine schlechte Lösung des Problems. Care-Arbeit bleibt privat, wird aber kommerzialisiert und verwandelt sich zu einer äußerst schlecht bezahlten Ware, die man auf dem Dienstleistungsmarkt „einkaufen“ kann. Das führt nicht nur zur Beibehaltung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, sondern auch zu neuen Unterschichtungen (auch) unter Frauen. Die Frage, ob unter emanzipatorischen Gesichtspunkten eine Rückkehr der DienstbotInnengesellschaft wünschenswert ist, wird nicht gestellt, im Gegenteil: sie wird als Innovation gefeiert. Von einer Vergesellschaftung der Hausarbeit, wie sie von SozialistInnen wie August Bebel und Lily Braun um die Jahrhundertwende gefordert wurde, ist keine Rede mehr. Wenn die Rollenaufteilung zwischen Haupternährer und Hausfrau bzw. Zuverdienerin in kleinfamilialen Lebensformen nicht bzw. nur auf Kosten anderer Frauen aufzuweichen sind, dann wird es notwendig, Kritik an der kleinfamilialen Lebensform ebenso zu üben wie Kritik an der betrieblichen Arbeitsorganisation.

Für Menschen, die weniger gut verdienen, ist das Modell ohnehin nicht möglich. Die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt vollzog sich in den letzten Jahrzehnten vor allem über die Ausweitung von Teilzeitarbeitsverhältnissen und ungeschützten (prekären) Arbeitsverhältnissen. Frauen erledigen die unbezahlte Care-Arbeit auf Kosten der eigenständigen Existenzsicherung. Armut und Altersarmut sind die Folgen.

„Bufdis“: Freiwillig prekär

Laut dem dritten Freiwilligensurvey von 2009 engagieren sich 36 Prozent aller EinwohnerInnen der Bundesrepublik, also mehr als jedeR Dritte, „freiwillig“. Das wird für die Zukunft nicht ausreichen. Im Sozial-, Erziehungs- und Gesundheitswesen und besonders in der Altenhilfe und -pflege besteht eklatanter Personalmangel, vor allem weil Markt und Staat diese Arbeiten nicht regulär bezahlen wollen. Der Bedarf an AltenpflegerInnen ist angesichts der demografischen Entwicklung groß, pflegende Töchter sind überlastet. Weitere „Ehrenamtliche“ sind nur schwer zu gewinnen. Versicherungspflichtige Stellen für ausgebildete Pflegekräfte werden abgebaut oder durch „Mini-Jobs“ mit Niedriglöhnen ersetzt. Staat und Wohlfahrtsverbände suchen nach Lösungen, um Kosten zu sparen. Arbeitsdienste im Sinne von sozialen Pflichtjahren werden immer wieder diskutiert, wären aber ohne Verfassungsänderung schwer durchzusetzen, denn der Artikel 12 des Grundgesetzes gebietet: „Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, (…) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.“ Es gibt keinen Grund, daran etwas zu ändern.

Mit dem „Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes“ (BFD) hat die Bundesfamilienministerin ab April 2011 – gleichzeitig mit dem Aussetzen des Zivildienstes – ein völlig neues Arbeitsverhältnis geschaffen. In der Gesetzesbegründung wird es „öffentlicher Dienst des Bundes eigener Art“ genannt; ein Gutachten des DGB spricht von „nicht gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung“. Mit den „Freiwilligen“ wird eine Vereinbarung abgeschlossen, die mit einer Verpflichtung für einen vollen Arbeitstag (40 Stunden, mehr als 20 Stunden für über 27jährige) über mindeste

ns 12 Monate hinweg verbunden ist und mit einem Taschengeld (maximal 336 Euro monatlich) entlohnt wird.2 Die „neue Freiwilligenarbeit“ wird vor allem in die Kinder- und Jugendarbeit und die Altenbetreuung und -pflege vermittelt. Das spart tariflich bezahlte Arbeitsplätze und wertet die ohnehin schon geringschätzig behandelten Care-Berufe weiter ab. Ende April 2013 waren 36.792 Bundesfreiwillige im Einsatz. Mit einer Erwerbsarbeit ist der „Freiwilligendienst“ nicht vereinbar.3 Seit dem 1. Januar 2012 lohnt er sich auch für EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld II: sie dürfen 175 Euro zusätzlich zu ihren Arbeitslosengeldbezügen behalten. Das ist für Langzeiterwerbslose und arme RentnerInnen viel Geld. Auch entfällt während des BFD die Verpflichtung jede zumutbare Arbeit aufzunehmen.

Neue Randbelegschaften

WohlfahrtsexpertInnen verwiesen schon lange vor der Reduzierung und Abschaffung der Zivildienstleistenden immer wieder darauf, dass es um die Zukunft der Pflege älterer Menschen in Deutschland nicht gut bestellt ist. Im Sozial- und Gesundheitsbereich und vor allem in der Altenpflege müssten mehr qualifizierte sozialversicherungspflichtige „reguläre Arbeitsplätze“ geschaffen werden. „Auf gute Pflege haben alle ein Recht, sie darf nicht arm machen“, sagt das Bündnis für Pflege, in dem sich verschiedene Verbände, darunter auch die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zusammengeschlossen haben. Sie fordern maßgeschneiderte Leistungen für Pflegebedürftige, Unterstützung und Anerkennung für Angehörige, bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen und gerechte Finanzierung.4

Mit der Förderung des BFD fährt der Zug in die entgegengesetzte Richtung – und die eben ausgehandelten, ohnehin schon niedrigen Mindestlöhne von 8,50 Euro für die Pflegebranche können leicht umgangen werden. Zwar gebietet das Gesetz eine arbeitsmarktneutrale Ausgestaltung – das heißt, die Freiwilligen sollen lediglich „unterstützende, zusätzliche Tätigkeiten verrichten” und keinesfalls hauptamtliche Kräfte ersetzen. Eine Abgrenzung ist jedoch kaum möglich. Der DGB-Vorsitzende Michael Sommer kritisiert, dass „zu befürchten ist, dass (…) bestehende Arbeitsplätze verdrängt und neue Arbeitsplätze verhindert werden“. Selbst die Beschränkung auf „unterstützende Tätigkeiten” ist nicht unproblematisch. Denn wenn damit zwischenmenschliche emotionale Zuwendung gemeint ist, so sind das Tätigkeiten, die früher integraler Bestandteil der Berufe im Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich waren. Nun besteht die Gefahr, dass die soziale Grundversorgung wesentlich durch eine zu Niedrigstlöhnen beschäftigte Randbelegschaft aus Freiwilligen unterstützt wird, die nicht mehr unbezahlbar, sondern ganz wenig Wert ist.

Betreuungsgeld statt Kindertagesstätten?

Bis 2013 sollten in der BRD für 35 Prozent der Kinder unter drei Jahren entsprechende Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Damit sollte allen Kindern, die über ein Jahr alt sind, ein pädagogisches Angebot zugute kommen, das ihnen kaum ein Elternhaus zur Verfügung stellen kann. Der tatsächliche Ausbau der öffentlichen Infrastruktur bleibt jedoch hinter diesem gesetzlich fixierten Anspruch zurück und ist weiterhin Gegenstand einer emotional geführten Diskussion zwischen verschiedenen kirchlichen und familienpolitischen Zusammenschlüssen. Dagegen kämpfte Kristina Schröder während ihrer Amtszeit als Familienministerin um das Betreuungsgeld, das der Bundestag mit den Stimmen der CDU/CSU und FDP am 9. November 2012 beschlossen hat. Der Widerstand gegen die „Herdprämie“ seitens ArbeitgeberInnen, Gewerkschaften, Familien- und Frauenverbänden und durch die Oppositionsparteien half nichts. Seit August 2013 bekommen Eltern 100 Euro und von August 2014 an 150 Euro im Monat für bis zu 24 Monate ausgezahlt, wenn sie für ihre Kinder zwischen dem 13. und 36. Lebensmonat kein staatlich gefördertes Angebot in Anspruch nehmen. Für Hartz-IV- und SozialgeldempfängerInnen wird die Prämie mit den Sozialleistungen verrechnet, sie gehen also leer aus. Zahlreiche Studien belegen, dass das Betreuungsgeld bildungs-, integrations- und gleichstellungspolitisch in die Sackgasse führt. Durch den Ausstieg aus der Erwerbstätigkeit von vor allem Frauen nach der Geburt eines Kindes verfestigen sich traditionelle Rollenmuster zwischen Mutter- und Hausfrauenrolle und Vater- und Erwerbsarbeitsrolle in der Kleinfamilie, zudem hat er erhebliche Auswirkungen auf die Rentenhöhe.

Radikale Umgestaltung durch Arbeitszeitverkürzung

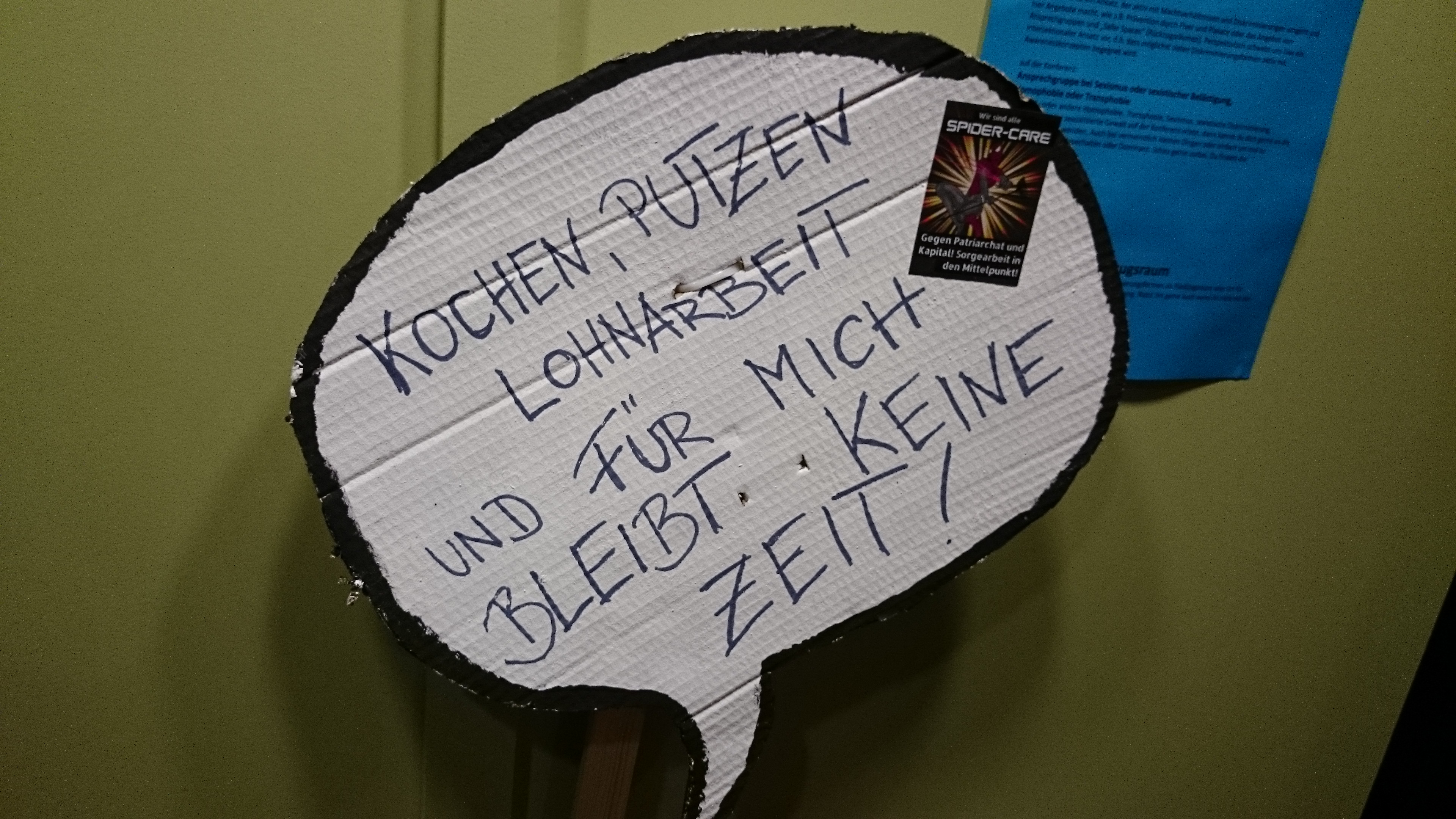

Für das Kapital ist die in prekären Arbeitsverhältnissen oder unbezahlt geleistete Care-Arbeit einschließlich der monetarisierten „Freiwilligenarbeit“ äußerst nützlich, weil sie Kosten spart, vor allem Personalkosten. Alle prokapitalistischen Parteien und leider auch führende GewerkschafterInnen stehlen sich vor der Aufgabe davon, die Forderung nach radikaler Verkürzung der Wochenerwerbsarbeitszeit der in Vollzeit Beschäftigten zu stellen. Das wird aber notwendig, damit Erwerbsarbeit und bezahlt wie unbezahlt geleistete Care-Arbeit gleichmäßiger auf alle verteilt werden kann.

Wir brauchen gesetzlich festgelegte Mindestlöhne über 8,50 Euro und – solange es Erwerbslosigkeit und Ausgegrenzte gibt – eine Mindestabsicherung, die keinen diskriminierenden Charakter hat und Mindestrenten für die Älteren. Arbeitsorte – auch in der Care-Ökonomie – müssen als Ort der Kommunikation und Kooperation, der gesellschaftlichen Partizipation und der Solidarisierung verstanden werden. Als Orte, wo politisch-kritische Potentiale gefördert werden und wo sie sich auch entfalten können und wo solidarisches Handeln möglich wird. Schließlich geht es um die Aufhebung der entfremdeten Arbeit in allen Arbeitsbereichen und um die Teilhabe am ganzen Leben.

[1] ↑ Madörin, Mascha, 2001: Care-Ökonomie – ein blinder Fleck in der Wirtschaftstheorie. In: Widerspruch, H. 40, Zürich, 41–45; hier: S. 41.

[2] ↑ vgl. die Broschüre: „Zeit das Richtige zu tun“ auf www.bmfsfj.de

[3] ↑ vgl. zum Bundesfreiwilligendienst auch Gisela Notz: „Freiwilligendienste“ für alle. Von der ehrenamtlichen Tätigkeit zur Prekarisierung der „freiwilligen“ Arbeit, Neu-Ulm 2012.

[4] ↑ www.buendnis-fuer-gute-pflege.de/die-kampagne/hintergrund